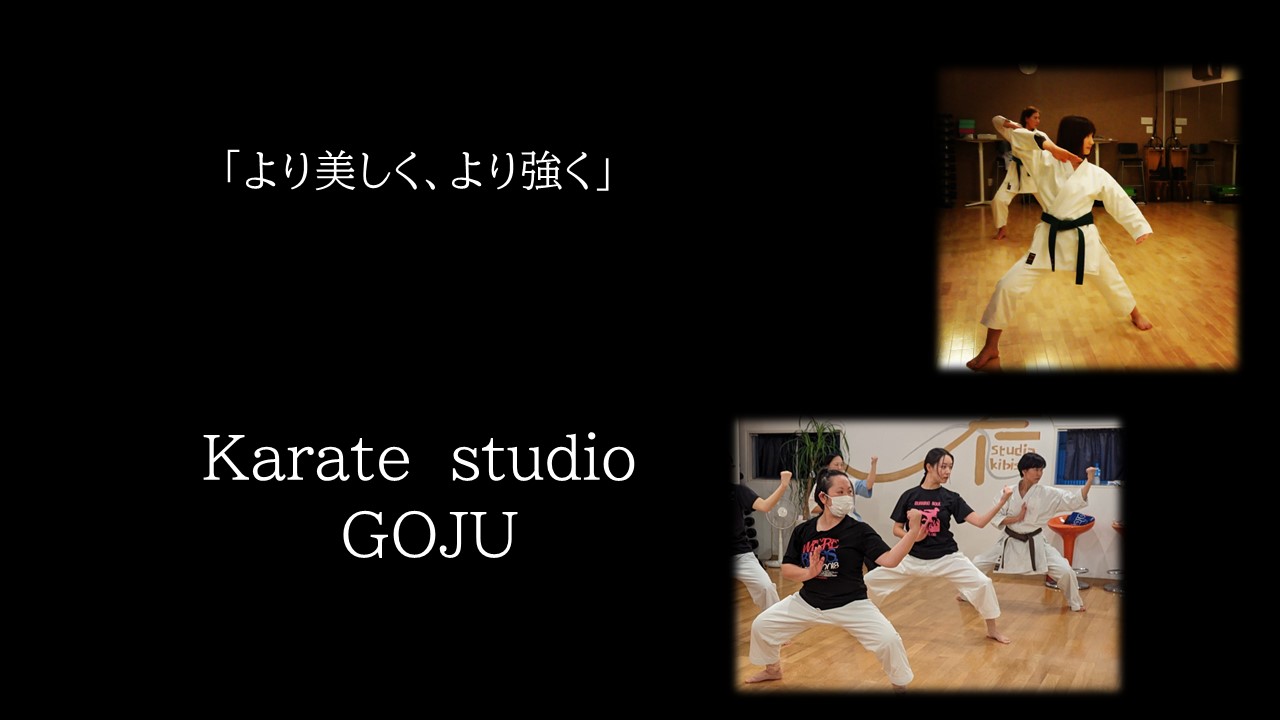

私は空手の形に魅了され、長年稽古を続けていますが、近頃は日本の伝統文化への関心も深まり、漆器などの工芸品を鑑賞する機会が増えてきました。

そして先日、幸運にも能楽を鑑賞する機会に恵まれました。

能楽については、どこか敷居の高い、難解な印象を抱いていましたが、実際にその舞台を目の当たりにすると、幽玄の世界に自然と引き込まれていくのを感じました。700年の歴史を誇る能楽には、人間の生々しい感情が静かに、鮮やかに映し出されており、なぜこれまで触れてこなかったのかと悔やむほどです。

「命あるものには必ず終わりがある」

演目ごとに独自の物語があり、ただ無常を嘆くのではなく、悲しみをそっと受け入れながら、今この瞬間にある命の輝きを、淡々と、しかし深く描き出している……。演者の集中力、緻密な動き、繊細な感情表現は、私にとってまったく新しい感動をもたらしました。

また、空手の形という表現を追求する者として、多くの学びもありました。

特に印象的だったのは、足の運びの美しさです。技術的な詳細は知る由もありませんが、床を吸い付くように捉える一歩一歩は無駄なく滑らかで、まるで重力を断ち切っているかのような動きでした。

おそらく一つ一つの所作には、いくつもの基本動作が精密に組み込まれていて、それらを徹底的に身体に刻み、連動させているのでしょう。

これは空手の形にも通じる所です。

たとえば、上体を傾けることなく、重心をぶらさずに歩を進めること。下半身で体重を支え、滑るように移動すること。こうした要素は形の根幹を成すものであり、最小限の動作(内部では常に動いていますが)で、最大限の力強さ、速さ、緩急のリズムを表現するには、一朝一夕では到底身につきません。けれど、それができたとき、形は単なる「技」ではなく、見る者を感動させるものに深化します。

磨き上げられた基本の上に成り立つ、ただ一度きりの表現。その姿勢は、空手の審査や試合とも重なります。

日々の稽古と研究によって培われた自信は、本番で確実に力を発揮します。

逆に、力を出し切れない人というのは、没頭し、我を忘れるほどの稽古を積み重ねてこなかった人だと私は思います。

たとえば、

- 自分に何ができて、何ができていないかが分かっていない

- 本番を想定した稽古をしていない

- こだわりが強すぎて、柔軟性を失っている(頑固)

これらに気づくだけでも、大きな進歩に繋がります。つまり、正しい努力を積み、的確な指導を受けられる環境に身を置くこと。それが、本番で結果を出すために必要な条件なのです。

形は今や、単なる技の域を超え、美しさや精神性を魅せる芸術的表現としても注目されるようになりました。

日々の稽古の中で「うまくできた」と感じた一瞬を、いかに見逃さずにすくい取り、丁寧に育てていくか。常にこの視点を忘れず稽古に取り組むことが肝要です。

そして、基本を忘れない。しかし、あえてそれを破ること。守りながらも、自由であり続けること。

恐らくそれは、あらゆる芸能に共通するものだと私は感じます。

体験レッスンのお問い合わせはコチラからどうぞ

⇓ ⇓ ⇓

体験レッスンのお問い合わせ